“有一次找你走私的人被公安带走时回头骂你,说怪不得你混了几十年还是个站岗放哨的?”

“对。他说你笨成这样才守在这,一个月几块钱啊?”

“你听了生不生气?”

“我不生气,我觉得光荣。”

这样说着,62岁的天池国防民兵哨所哨长凌尚前侧过脸,黝黑瘦削的脸上划过腼腆的笑意。

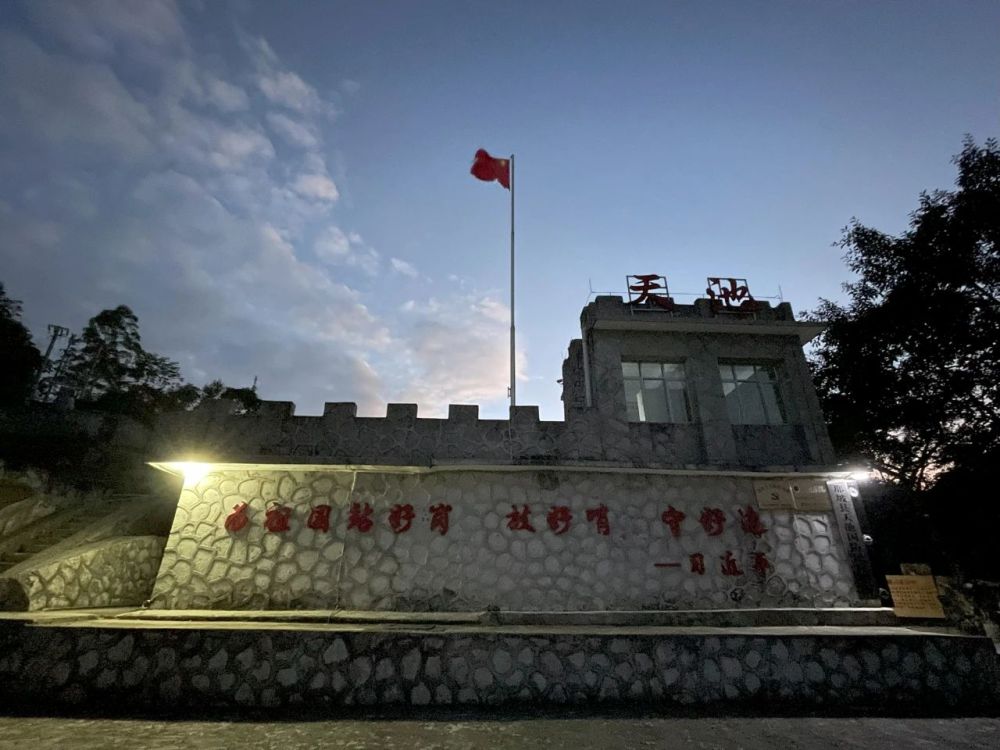

天池国防民兵哨所,位于广西百色市那坡县平孟镇被群山环绕的一处半山腰,距离边境线约300米。从空中俯瞰,山峦中的哨所像苍翠波浪中一艘灰白色的船,守卫着周边8公里边境线和11块界碑。

暮色中的天池国防民兵哨所。图片除署名外均由新华每日电讯记者王京雪摄

18岁那年,壮族小伙凌尚前初次踏上“船”,从此在这里守到今天。哨所里,他30多年前种下的那棵小拇指粗的小榕树已经成荫,被人们叫作“守边树”;他和哨员们几十年来遥望家乡方向的台子,被称作“望家台”;与界碑为伴,坚守南疆边防40多年的他也得到一个称呼——“忠诚的界碑”。

此刻,这块“界碑”正坐在“船头”,在守边树的树荫下,用平淡的语调讲述过去的故事——

关于他为什么来,为什么守,为什么留下;关于一条被守边人踩出来的路,一次次走还是留的选择;关于一个普通人对家国最朴素赤诚的热爱与忠诚。

凌尚前在为界碑“描红”。采访对象供图

初 心

“我想去当兵。”这是壮族少年凌尚前最大的心愿。

1963年,凌尚前出生在平孟镇一个离边境线不足1公里的村落。十几岁时,他和乡亲们经历过东躲西藏、担惊受怕的日子,见证过各族人民共同守护家园的情景,也目睹过比自己大不了几岁的解放军战士流血与牺牲。

“我经历这些、看见这些,就想去当兵了,想守好祖国的国土,保家卫国。”凌尚前说。

他是家里唯一的儿子,但受过边境不宁之苦的父母支持他参军。初中毕业后,凌尚前两次报名应征,因为身高不够,体检没过,没能如愿穿上军装。

1981年,听说有民兵哨所要来乡里招哨员,他想,民兵也是“兵”,虽然没军衔,不算正规军,但一样能保家卫国,立刻去报了名。

这年3月,刚满18岁的凌尚前告别父母,从家里步行5公里,来到天池国防民兵哨所,成为一名守边民兵。

站岗放哨,潜伏侦察,巡逻排险……凌尚前记不清最初的日子是怎么一天天过来的,印象最深的是时时刻刻“提心吊胆”。

夜里摸黑潜伏,他们数着鸡叫的次数判断回撤时间;晚上不轮值可以躺下睡觉,枪也都勾在肩上。每次出去执行任务,能平安回到哨所,紧绷的心弦才稍许放松。

哨所里水、电、路“三不通”。哨员们日常砍柴来煮饭取暖,靠煤油灯照明学习,每人每天得步行两公里去山下挑一担水,菜和米要定期去10公里外的镇上买,去一趟,来回5个多小时。

哨员们用过的煤油灯等旧物。

挑米辛苦,他们买了匹矮马驮粮食。山路太窄,马背上的粮袋总擦碰到路旁凸起的岩壁。换了匹高马,又不擅长走山路,山坡一陡,就往后翻,驮50斤米都费劲。费了一番周折,总算挑了匹不高不矮、能驮100斤粮食的马,养在哨所。

在哨所,凌尚前第一次懂了“寂寞”是什么意思。“来两天就寂寞了。”他指指远山,说到了哨所,大家白天看山,晚上看星星。哨所人最多时也就十来个人,互相能聊的早就聊完了,天天在一起,也没有新鲜事可讲,“就想家,想着村里屯里热闹得很”。

哨员们休息时常向远处眺望,目之所及全是山。凌尚前的家就在“望家台”对面左手侧一座山峰背后,5公里的路,却望不穿也回不去。入哨所的头一年,任务紧张,他一次也没回过家。

傍晚,站在“望家台”上,能看到远处的村子亮起了灯。

也是在哨所,凌尚前真正懂了“牺牲”的含义。刚来报到时,他看到宿舍里有张空着的床位,老哨员说那是农振荣的床。1979年3月,21岁的哨员农振荣在执行任务时牺牲。凌尚前对农振荣牺牲的细节不甚了解,却在两年后,亲眼见到战友隆向东遇难。

那是1983年,他们几个哨员在边境线上例行巡逻,走到某号界碑附近,队伍前列的隆向东踩到了地雷。

“他是退伍后来哨所的,才23岁。隆向东牺牲后,我们跟他家里要他的相片,他父母说他退伍后家都还没回就到哨所了,家里也没有他的相片。”凌尚前低声说。

他记得当时所有人都深受震动,心情难以平复。“那时候我们也小,不懂什么是牺牲,那次之后就懂了。”

上世纪80年代,凌尚前和同伴们平均两天就要执行一次任务,多次穿越雷场,遇险无数。

问他执行任务紧不紧张,看到战友牺牲害不害怕?“有点紧张,也肯定怕。”他说,“但想到边境群众能够安宁,想到我们是为了保家卫国,就又觉得很光荣了。”

直到今天,巡逻路过那个界碑,凌尚前还会不时想起隆向东。而哨所宿舍里的床几十年里换了好几回,不变的是总留着一张空床位,被子折成豆腐块,床铺上整齐叠放着一套旧制服。床位上方有块牌子,写着:“永远和我们在一起的农振荣”。

哨所宿舍里一直留给烈士的床位:“永远和我们在一起的农振荣”。

道 路

巡边小路如条条细流,蜿蜒于深山密林间。跟随凌尚前在山中走上一段,脚下砂石松散,路旁时有倒木,耳边一直是蚊虫的嗡嗡声。

“现在这边好走多了。”凌尚前在前面带路,“过去我们要拿柴刀开路,还要小心蜈蚣、毒蛇、山蚂蟥。一两个月磨坏一双鞋,我磨坏了300多双。”

边境线上,界碑所立之处,多在人迹罕至的山林深处,有的要爬山头,有的要下山谷。多数地方本来没有路,巡边人硬生生把路踩了出来。前几年,通往界碑的路铺设了不少石阶,但只走了3块界碑,我们来回也花了两个多小时。

凌尚前走在通往界碑的路上。

“以前我们就趴在那个山头侦察”“这边来过越境种植的”……

沿途,凌尚前不时抬手轻点,随口提一句过往。

从18岁到62岁,这条路上有他太多回忆。

23岁那年,就在这条路上,凌尚前左手被毒蛇咬伤,昏死过去。一天后,他在山下医院里醒来,左手无名指自此无法伸直。“戴手套都戴不进去了。”他举起弯曲的手指笑笑,“在医院住了一天我就回哨所了,轻伤不下火线咯。”

过了几年,也是在这条路上,冒雨巡逻时,一个哨员脚下一滑,顺着陡坡疾速下滚,凌尚前伸手去拽,却被惯性拖倒,两人一起滑下去10多米,眼见着要跌落悬崖,侥幸被一个树墩挡住。“没有树墩我们都要掉下去,我心跳得不行,讲不出一句话。”凌尚前心有余悸。

巡边路上,凌尚前指着远处的山头回忆过往。

有人曾估算,每周巡逻两次,凌尚前在边境线上走过的路程早已超过3次长征。他熟悉这条路上的地形地貌、沟沟坎坎——这是他为自己选择的人生之路,在这条崎岖难行的路上,他走了大半辈子,从青年走到壮年,又走入耳顺之年。

不是没有机会离开。1989年,镇里要从哨所选拔一名专武干部,凌尚前把指标让给了另一名哨员。

“他是老兵,这次过了机会很少了,我们年纪还小。”“所以你主动放弃了自己的机会?”“在哪里都一样,都是保家卫国。”

1992年,县里要给工作10年以上、表现突出的民兵转干,凌尚前又被选中了。更优厚的待遇、薪水近在眼前,家里为他高兴,提前杀年猪、办酒席,热热闹闹庆祝了一番。但凌尚前去镇政府当了几天办事员,就又回了哨所。

“接到一个电话,说我一走,哨员也陆陆续续走完了。本来8个人只剩下1个人,都南下打工去了。我就回来了。”“你当时怎么想的?”“你不守我不守,哪个来守在哨所?不要紧,在哪里都一样,都是为祖国站岗放哨。”

“但我也动摇过。”凌尚前主动说。上世纪90年代,村里外出打工的人越来越多。之前退哨打工的同伴回来,动员凌尚前跟他们一起出去。“他们回来都盖起了房子,我那时一个月收入100来块钱,他们一个月赚1000多块,好多的。”

他说自己“有了点想法”,但思来想去,还是决心留在哨所。“我们守在这里,别人就不敢随便过来。为祖国守边疆,让群众能安居乐业,这就是我最大的收入。”

年复一年,凌尚前产生了一个念头——身体力行,做出个榜样给大家看看!让更多人看到他,能这样想:“他守得,我为什么守不得?”

凌尚前在巡边路上。

光 荣

为什么要一直守哨所?为什么要一直走巡边路?

为确保每一寸国土都被牢牢管控,确保每一座界碑都无损、位置准确、标识清晰,确保及时掌握边情、防范走私等违法犯罪活动,确保祖国边疆安宁。

2013年,邻国在边境修路时,越过我方边界0.5米,凌尚前当即拍照取证,向上级汇报,后经交涉,对方改修退回。

随着边境地区道路的畅通,有走私分子盯上了这些大小通道。凌尚前带领哨员配合有关部门严密值守每一处通道。有时候,他们从晚上9点到早上8点能拦下十几辆试图走私的车辆。

也有人找上门塞红包、送东西。有一年春节,一个自称做边贸生意的老板带着几十斤猪肉、水果找到哨所“慰问”,被凌尚前拒绝。没过两天,哨所就在打私行动中抓到了这个“老板”。就是被公安带走时,冲凌尚前甩下一句:“你笨成这样才守在这,一个月几块钱啊?”

“我觉得光荣。”凌尚前以他平淡的语调不紧不慢地说,“我在这里为国守边光荣,你违法违纪发财没用。”

40多年来,凌尚前妥善处置边情百余起,上报边情信息2000多条,带领哨员配合当地派出所、边防连队打击跨境犯罪活动,哨所无一人参与走私护私。在边境勘界立碑时,他所守护的这段边境线基本没有争议,国土一寸也没有少。

凌尚前30多年前在哨所里种下的“守边树”。

“光荣”——很多次,凌尚前都用这个词形容自己的感受。但他知道,自己这份工作光荣却不光鲜。几十年里,身边的同伴换了一批又一批,他守在原地,像块永不动摇的界碑。

有一回,凌尚前去附近村里招新民兵,有年轻人跟他说:“我不去哨所,去了会成不了家。”

还有一回,一个年轻人由父亲陪着到哨所报到,说了句“我以为是在镇上上班才来的”,背包都没放下,转身就拉着父亲回去了。

有新哨员来哨所睡了一晚,第二天就要下山。凌尚前问他是不是有东西没带,要回家取,他说:“我退哨了。”

上世纪90年代中期,哨员们一周只能吃一次肉——所有人一起分食5斤冻猪肉。“这边不仅寂寞,生活条件也艰苦。”

1994年,凌尚前担任哨所哨长后,常琢磨怎么让大家能留下来。首先是改善伙食,凌尚前带着哨员劈山挖土,从石头堆里一锹一镐地挖出一口鱼塘,垦出一方菜地,修起羊圈和鸡棚。

但回忆哨所的“养殖史”,凌尚前不禁感叹养点东西真不容易:“开始养过猪,猪的毛短、皮肤薄,山里蚊子多,叮得猪全身通红,养不好。后来养羊,羊的毛长,能放到外面,但每次回来毛里都带着很多山蚂蟥,弄得地上到处都是。养鱼,挖的鱼塘是死水,很多鱼养不活,也就塘角鱼养成功了。”

说起来,他们还养过30只鸽子,可“鸽子爱热闹”,受不了哨所的寂寞,纷纷“退哨”,全飞去山下的村庄不再回来。

上世纪末新世纪初,哨所通了路,凌尚前又发动哨员们靠人力,把一根根几百斤重的水泥电杆从山下扛上来,拉起电缆,给哨所通了电。有了电,能用抽水机了,他们又把几吨重的不锈钢管材搬上山,铺设水管,给哨所通了水。

像建设自己的家一样,他们一点一滴地改造着哨所。

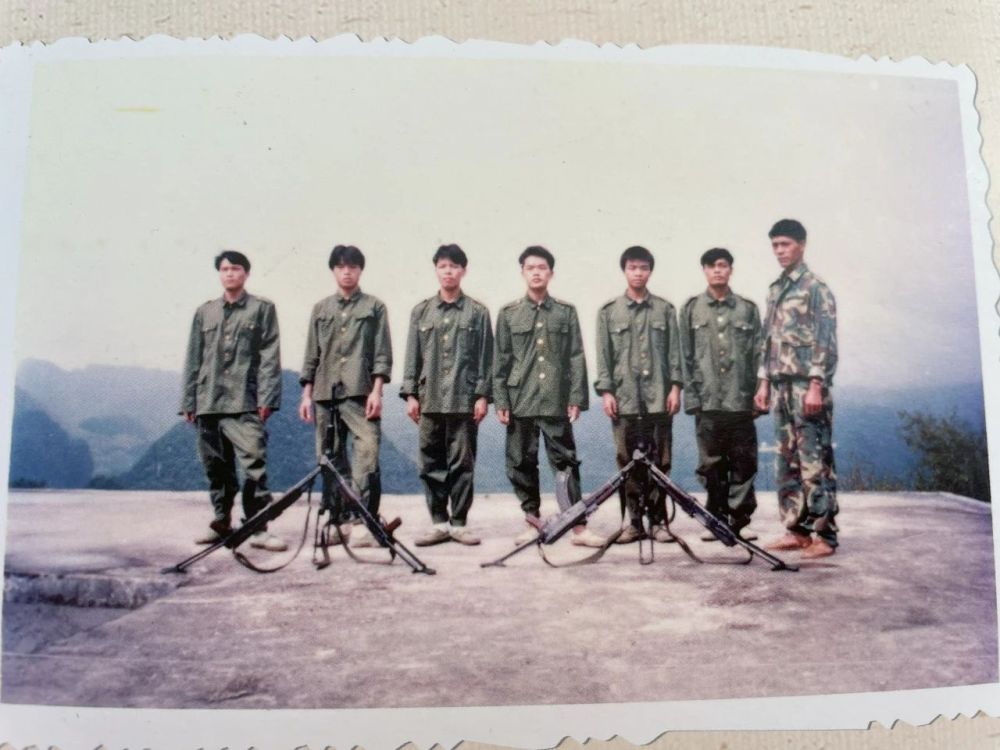

年轻时的凌尚前(右一)与哨员们。受访者供图

后来,在军区和地方政府的支持下,哨所里修建了配套完善的营房,哨员们的三餐食材也有了专人配送。感受着哨所的变化,高兴越来越多的哨员留得下,凌尚前觉得光荣,“我也尽了一份力量”。

心 愿

哨所里总是很宁静。傍晚时候,凌尚前靠在“望家台”的护墙上向山下望。在黄昏的微光与鸟鸣虫声里,群山间的村庄慢慢亮起灯,公路上间或有车驶过。

同样的风景看了几十年,他看着水泥路逐渐连通家家户户,村里老乡们盖起一幢幢楼房。

凌尚前打从心底认同:守哨所就是守家园。哨所虽小,却是保卫千家万户的前线。在哨所里住了40多年,他觉得“这里就是我的家了”。

凌尚前站在界碑前。受访者供图

“他对这个工作很喜欢。”妻子黎兰新说。2018年,经有关方面考核,51岁的黎兰新也加入天池国防民兵哨所,成为这里唯一的女哨员。对凌尚前来说,哨所更像是家了。

此前,夫妻俩聚少离多。哨员们每月有4天轮休假,为照顾离家远的哨员,凌尚前经常给同事顶班。一个老哨员算过,他们结婚30多年,在一起的时间不过3年多。

凌尚前在哨所巡逻放哨,睡了几十年集体宿舍;黎兰新在家既要照顾老人孩子,又要下地干活。

每年耕地耙田,别人家都有男人去,自家没有。黎兰新希望丈夫能抽时间回来帮忙,但希望总落空。“他说这几天忙,又回不来了。有时候刚回来,接到电话又要回去。”

儿子出生时,凌尚前在哨所。几天后,有老乡路过给他带了口信,他才知道自己当爸爸了,激动得“想马上跑步去看一眼”。

几年后,女儿出生,他依然在哨所。

“我女儿说,爸爸就是来去匆匆的客人。我从来没送过他们去学校,没给孩子开过家长会。老人生病住院,我也不能去照顾。”对妻子、孩子和父母,凌尚前感到亏欠。

“想用他时,他总不在。”年轻时,黎兰新有过怨言,也流过泪。但在她眼里,丈夫有着顶好的脾气,是个“有担当、肯负责”的人。

“有时候,他会跟我说,觉得很对不起我,让我干活别着急,别太累。我想来想去,他来哨所也是为了我们的安全,为了保家卫国,我就说,你站岗放哨是我跟孩子的骄傲,家里我一个人也能扛下来。”黎兰新说。

年过半百时团聚,如今,黎兰新跟着凌尚前走同一条巡边路,看同样的群山和星星。有人说,她前半生为丈夫守家,后半生陪他守国。

傍晚,黎兰新站在“望家台”上向远处眺望,她的娘家就在山下。受访者供图

这些年,凌尚前受到许多关注,也获得过各种荣誉。“优秀哨长”“优秀共产党员”“全国最美奋斗者”……哨所的荣誉室里,一张张奖状和证书无声记录着他的过往。40多年的坚守,书写着对家国的忠诚,也是铸牢中华民族共同体意识在边疆的生动践行。2024年,凌尚前又荣获“全国民族团结进步模范个人”称号。

如今,天池国防民兵哨所已成为当地颇有影响的爱国主义教育基地,每年接待省内外参观践学团体1500余人次。采访中,有年轻人前来参观,听了凌尚前的故事,临走前特地找他握手。

受凌尚前影响,他的家乡弄汤村300多户人家中,先后有80多人报名参军,160多人在镇上的3个哨所当过哨员。

每年征兵季,凌尚前都会配合地方武装部到各村开展动员。他走遍哨所附近的4个村40个屯,以自己的经历和体会,激励青年投身保家卫国的事业。有村民说,自家儿子从小就敬佩凌尚前,看见他来动员,便报名参了军。

“做出个榜样给大家看看!”曾经,这是凌尚前的心愿。“做来做去真的实现了。”他开心地笑起来,又提起少时“保家卫国”的初心,“守在哨所里,看到国家安定、人民安宁,这个心愿也实现了,这辈子也值了。”

问他还有什么愿望?他说没了,想了想,抿抿嘴,很不好意思地说,希望老家弄汤村岜陵屯能建设成新村,屯里的路能宽一点,方便父老乡亲。

60岁那年,本该退休的凌尚前向组织申请了返聘。他说哨所就是家,守了大半辈子,已经不知道该怎么离开。他想继续守在这里,能守多久,就守多久。

凌尚前、黎兰新与小孙子在哨所中合影。受访者供图

哨所的角落里,静静停放着一辆儿童自行车,那是凌尚前上小学的孙子凌皓恩的。

孙子是凌尚前和黎兰新的牵挂。儿媳妇生产时,因羊水栓塞导致大脑受损,从此瘫痪在床。黎兰新到哨所那年,小皓恩刚两岁,因为没人照看,也跟来哨所住了两年。之后每年放假,他都要回哨所,穿上跟爷爷奶奶相同的迷彩服,跟他们一起去巡逻。

“他最爱当兵了。”翻看着手机里小孙子扛着国旗、敬着军礼的照片,凌尚前的嘴角一直上扬着,“他说,我以后要当兵,如果当不上,就来这里跟爷爷一起守哨所。”(王京雪)