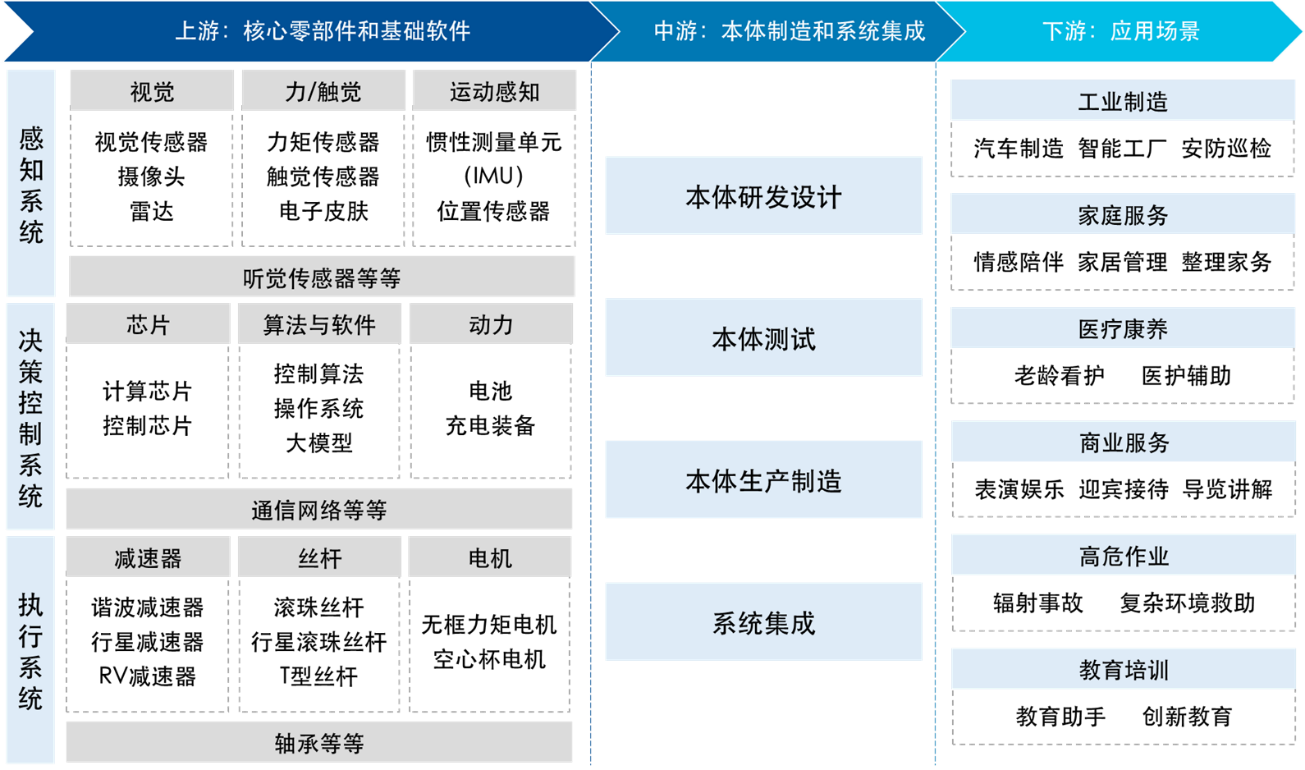

人形机器人产业是集成了人工智能、高端制造与新材料等前沿技术的融合产业,产业链可大致分为三个环节:上游负责核心零部件和基础软件,中游聚焦机器人本体的设计、制造和系统集成,下游则对应具体应用场景。

人形机器人产业链示意图

上游:核心零部件和基础软件

人形机器人上游是产业关键环节,也最受投资者关注。它不仅技术壁垒最高、是支撑产业技术水平的核心,更是当前整个产业最具有业绩弹性的部分。

在上篇介绍人形机器人是什么的文章中【请供应商插入链接】,我们有提到人形机器人工作需要经过“感知à决策à执行”的流程,对应这一流程的感知系统、决策控制系统、执行系统,正是组成人形机器人的三大核心系统。人形机器人的上游产业链涉及到繁多的软硬件,若要理清,从这三大系统切入会较为清晰。

一、感知系统:机器人的“感官”

机器人的感知系统类似于人类的眼睛、耳朵、皮肤等感官,主要负责收集自身运行状态与外部环境信息。

在感知系统里,各类传感器是重要组成部分,可分为外部传感器和内部传感器。

外部传感器负责收集外部信息,帮助机器人“读懂环境”,

例如通过摄像头、雷达等方式“看见”外界的视觉传感器;

让机器人识别语音指令的听觉传感器;

模仿人类皮肤感知机制、感知温度、湿度、接触力等信息的电子皮肤。

电子皮肤示意图

资料来源:兆威机电公众号,兴业证券经济与金融研究院整理

内部传感器负责监测机器人自身状态,

例如感知机器人自身加速度和角速度、帮助机器人保持平衡的惯性测量单位(IMU);

感知抓取力度、避免损坏物体的力传感器;

记录关节位置和旋转角度的位置传感器。

二、决策控制系统:机器人的“大脑”和“小脑”

人形机器人的感知系统接收到信息后,需要完成信息处理、制定应对方案、发出动作控制指令,这些工作正是由决策控制系统来完成。要实现这些功能,需要芯片、软件、算法等模块的支持,其中芯片提供强大的算力支持,算法软件模块帮助机器人实现“大脑”和“小脑”功能。

机器人的“大脑”主要是起到认知决策的作用,通过深度学习、自然语言处理等算法技术处理系统接收到的复杂数据,再结合场景做出决策。而“小脑”则是起到运动规划和控制的作用,通过控制算法、机器人操作系统等技术精准执行动作。

比如,当机器人接收到“想要一碗鸡蛋液”的语音,并看到“鸡蛋”、“碗”、“打蛋器”等物品,“大脑”会解析语义并处理场景信息,制定取一个鸡蛋à打开鸡蛋到碗里à搅拌均匀的决策方案;然后“小脑”会去执行这个方案,用多大的力气取鸡蛋、关节旋转多少度、用什么样的倾斜动作打开鸡蛋、如何用打蛋器打散鸡蛋,这都需要“小脑”的控制。

三、执行系统:机器人的“肢体”

人形机器人的决策控制系统发出指令后,需要执行系统把指令落地成精准、稳定的物理动作,例如关节运动速度、最大输出力量等,因此执行系统的技术水平也决定了机器人的整体性能上限。

执行系统基本由硬件组成,其技术实现深度依赖先进制造业的支撑,例如,

帮助人形机器人关节实现精准调节角度、平稳运动的减速器,技术壁垒较高;

为机器人做动作提供动力来源和实现运动精准调节的电机;

将电机的旋转运动转化为直线运动的丝杆。

中游:本体制造和系统集成

中游聚焦人形机器人本体的设计、制造与系统集成,需要将上游的传感器、减速器、算法模型等软硬件集成为具备完整功能的人形机器人,同时完成产品的规模化生产。

中游涉及到的厂商我们会较为熟知,包含了专业的机器人企业如优必选、波士顿动力、宇树科技等,从成立起就聚焦机器人研发,积累了丰富的技术经验;跨界厂商则以特斯拉、小鹏、小米等车企为主,因为智能驾驶与人形机器人技术有诸多共通点,如感知到外部环境再做出应对,不少新能源车企借这一优势切入此领域。

下游:应用场景

下游对应人形机器人的具体应用场景,兼具类人形态与智能交互能力的人形机器人,能较好地融入各类场景,因此在不少行业中展现出广阔的应用前景。比如,工业制造场景(汽车制造、物料搬运)、家庭服务场景(安全看护、整理家务)和高危作业场景(辐射事故、复杂环境援助)等等。

目前,人形机器人已在部分工业制造场景实现初步落地应用,随着技术迭代,未来有望向技术复杂度更高的家庭服务领域延伸,为更多人提供生活助力。