新华网广州11月4日电(记者刘军)“苟利国家生死以,岂因福祸趋避之”。一群朝气蓬勃、戴着红领巾的小学生,突然停止了“嗒嗒……哐哐”的杂乱脚步声,也不再嬉笑私语。他们在镌刻着这两句诗文的石壁前安静地倾听着讲解员的讲述。孩子们清澈明亮的目光凝神专注,许多人甚至不自觉地挺直身体,调整为“立正”的姿态。

这是记者10月31日在广东省东莞市林则徐虎门销烟池旧址——鸦片战争博物馆无意中看到的一幕。

鸦片战争博物馆前的禁毒雕塑。新华网记者刘军 摄

孩子们的脚步声停了下来,记者耳边却仿佛响起了186年前林则徐在这里为民族命运奔走、为禁绝毒品义无反顾的另一种脚步声。

“若犹泄泄视之,是使数十年后,中原几无可以御敌之兵,且无可以充饷之银。”1838年的秋天,林则徐的脚步声充斥着焦虑与愤怒。他直面朝堂,用这道振聋发聩的奏折,换来了南下海疆查禁鸦片的重任与奔波。

次年的珠江口岸,风急浪高,林则徐的脚步声却无比坚定。面对猖獗的鸦片贸易,他谕令外商:“若鸦片一日未绝,本大臣一日不回,誓与此事相始终,断无中止之理。”这掷地有声的宣言,似乎至今仍在这座纪念馆的梁柱间萦绕。

西方商船停留虎门码头场景复原。新华网记者刘军 摄

1839年6月3日,虎门海滩的潮声沉稳内敛而又激荡汹涌。两方巨大的销烟池烟雾弥漫,兵士伫立。一箱箱鸦片在白石灰的作用下分解,散发出呛鼻的气味,化作一股股黑色的液体流入大海。围观的万千官民人声鼎沸,连连拍手称快。

林则徐事后奏报朝廷:“至销化方法,以劈箱过秤,将烟土切碎抛入石池,泡以盐卤,烂以石灰,统俟戮化成渣,于退潮时送出大海”(《虎门销化烟土一律完竣折》)。这次销烟从6月3日持续至25日,彻底销毁了二百三十七万六千二百五十四斤鸦片,让全世界看到了“东方睡狮”的觉醒和中国人民拒绝毒品侵蚀的坚定意志。

记者在一处玻璃展柜里看到了一份泛黄的《谕洋商责令外商呈缴鸦片》。上面清晰可见林则徐要求外商出具甘结:“嗣后来船永不敢夹带鸦片,如有带来,一经查出,货尽没官,人即正法”。字里行间,一位民族英雄的铮铮铁骨跃然纸上。

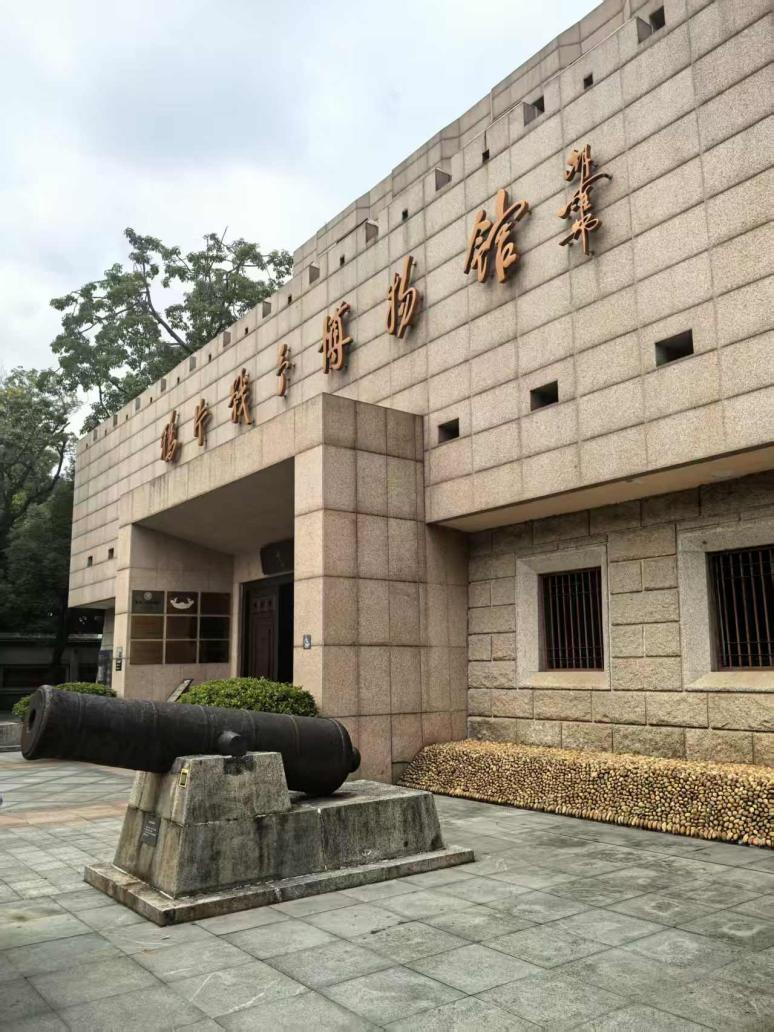

鸦片战争博物馆。新华网记者刘军 摄

此时,记者又听到了刚才那群小学生们由远及近的脚步声。在讲解员的带领下,孩子们在“海水浸化法”模型前驻足,惊叹于古人的智慧。博物馆副馆长唐立鹏告诉记者,林则徐创造的这种销烟方法,比简单的焚烧更加科学彻底,“国际禁毒先驱”的尊称实至名归。

记者查询《鸦片事略》得知:“膏余会渗入地中,吸毒者掘地取土,仍可得十之二三。”正是林则徐改“火烧鸦片”为“海水浸销鸦片”的考量,反映出林则徐对彻底尽销鸦片的执着之心。

其实早在1839年,林则徐的禁毒主张就已引起世界关注。据美国传教士裨治文记载,当时许多外国人都到场观看销烟过程,对林则徐的严谨作风表示敬佩。这份跨越时空的国际认可,让今天前来参观的孩子们脸上依然洋溢着自豪的神情。

记者参访结束时,同样结束参观的这群孩子们快步走向“林公十无益格言”展板,齐声诵读:“存心不善,风水无益;不孝父母,奉神无益……”这些朴素而深刻的人生哲理,正是林则徐留给后世的精神财富。

博物馆内林则徐像。新华网记者刘军 摄

今天的中国,禁毒事业已取得举世瞩目的成就。从林则徐在湖广总督任上研制戒烟药方,做到“无家不有,无日不售”(《鸦片事略》),到今天我国建立完善的禁毒体制体系;从当年虎门海滩上的两个销烟池,到今天遍布全国的禁毒教育基地——历史的脚步从未停歇,民族的精神代代相传。

告别时,又有一批参观者的脚步声纷至沓来。这脚步声,与林则徐的历史足音交织在一起,汇聚成这个伟大时代最动人的乐章——大国复兴,势不可挡。这盛世,正如所有如林则徐那样脚步不停歇的民族英雄所愿。